明洪武五年(1372年),明太祖朱元璋派行人杨载从福州启航,携诏书抵达琉球中山国。彼时琉球尚处“三山分立”时代,物资匮乏、航海落后。中山王察度敏锐抓住机遇,率先归附明朝,派弟弟泰期回访朝贡。

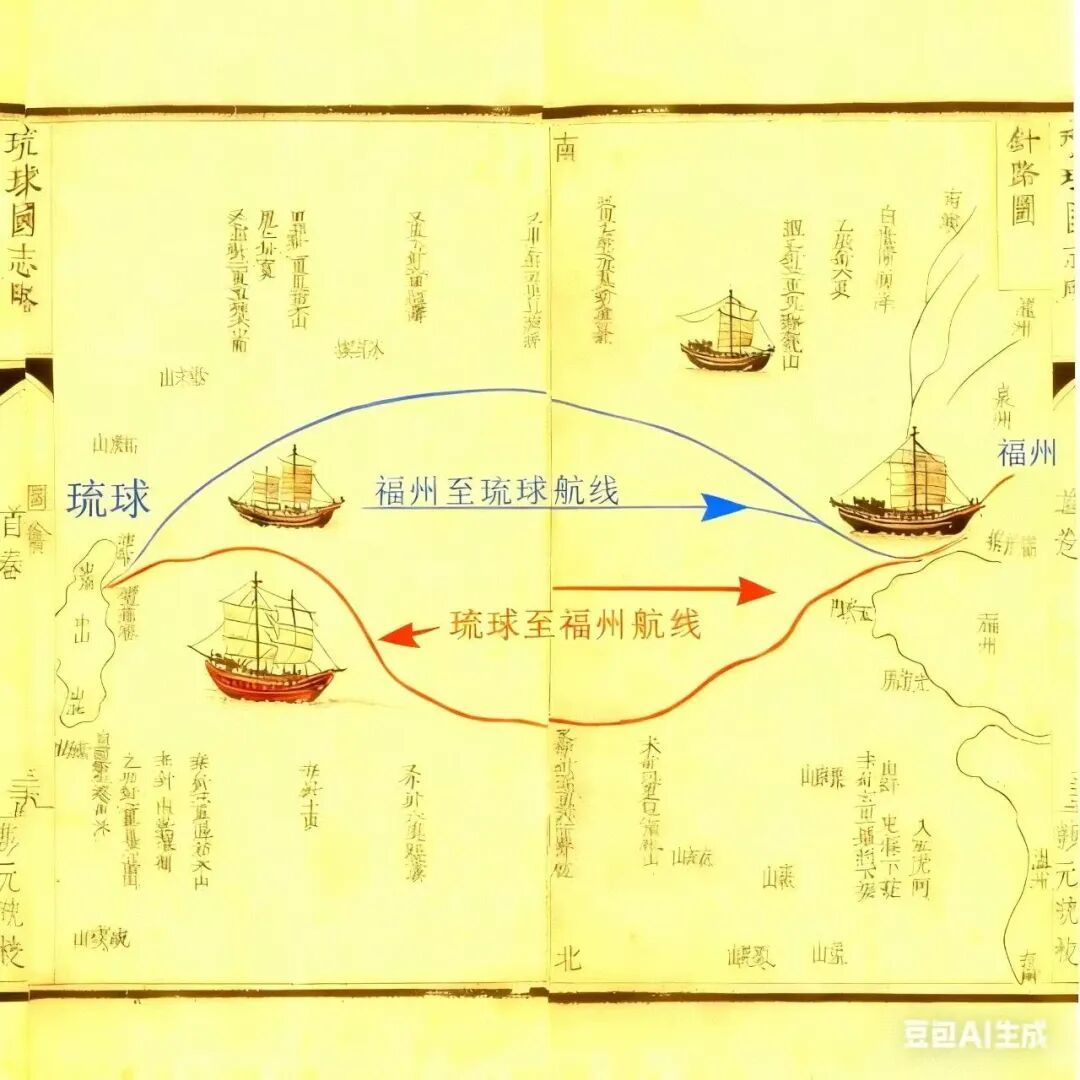

明清两朝,中国派出的册封使均从福州扬帆,《琉球国志略》所载《针路图》,便极为准确地标示出自福建福州至琉球国那霸的往返航路。

画面上方航路为去程,由福州的五虎门到琉球那霸姑米山行程2400里,沿途过澎湖、鸡笼山(今台湾基隆一带)、钓鱼台、黄尾屿、赤尾屿抵姑米山、那霸。下方航路为返程,由那霸港返回福州则有3000里,其中绕温州南祁山、台山、里麻山、至连江定海等,最后到达五虎门。

福州港成为贸易核心:福建的陶瓷、茶叶、丝绸由此输往琉球,琉球的芭蕉布、泥金扇也源源不断运入。

明清时期,还专门修建“柔远驿”。这里既是琉球贡使的住所、中琉商人贸易的核心场所,更是培育琉球学子的重要园地。河口万寿桥畔,一度商船云集,热闹非凡,见证了双方经济与文化的密切交流。更深远的是文化交融,儒家思想、端午习俗、酿酒技术传入琉球,福州拳术更演变成今日冲绳空手道。

时光倒回嘉庆十二年(1807年),琉球王世孙尚灏派遣正议大夫蔡邦锦、在船都通事阮文光,率领一支105人的船队前往福州,接回朝贡使臣,并采购物资。

然而,船队刚出发就在琉球马齿山海域遭遇强风暴,受损严重,被迫漂流至平潭观音澳暂避。

平潭同知候补知府于天泽得知后迅速行动:一面组织工匠抢修船只,一面体恤地将使臣蔡邦锦共12人由陆路护送往福州,免受风寒。

当时福建海盗猖獗,福建巡抚张师诚下令派闽安协水师副将徐涌护航。但意外先于援兵到来——琉球船员求成心切,趁着顺风不顾劝阻再次出航。

不幸的是,船队在平潭钟门洋面再遇风暴,触礁沉没,63人罹难,仅30人生还。

平潭地方官购置棺木,将捞获的遇难者尸首合葬于猫头墘山南麓,让他们魂有所归。

不仅对获救者照例加倍赏恤,嘉庆皇帝还额外拨付500两银子,让使臣带回琉球抚恤罹难人员家属。

因随船所载物品皆沉没于海,使臣蔡邦锦无奈只好向福建督抚申请借5000两银子置办敬奉天朝的物品。嘉庆帝特批:一半国库出,一半地方补。这次琉球接贡船遇难,中方共计发放银子6500两。

对拖延救援的水师副将徐涌,革职发配新疆;对未能拦住船只的地方官也从严议处。

这一系列操作,清晰体现了清朝对琉球这个藩属国的尊重与保护,将“怀柔远人”的政策落到了实处。

2023年6月,平潭启动对钟门琉球墓群的修缮,通过修建围墙抵御海风侵蚀,整修步道便于管护,让这片古迹重焕生机,为跨国情谊筑牢坚实的情感载体。

文化的交融是闽琉关系中更为深远的一层。因航海艰险、疾病困顿,一些琉球人客死福州。受限于当时的运输条件,遗体无法归乡,只能安葬于此。清代记载有578位琉球人安葬于此,吉祥山、金鸡山、白泉庵均设墓葬区。

现存仓山区白泉庵的琉球墓园,是中国保存最完整的琉球墓群之一。墓形如靠背椅,由供案、碑牌、龟甲形土封等构成,与福建本土墓制高度相似,碑文均用中国年号——连安葬方式都烙印着文化融合的痕迹。

福州市文物局文物保护工程专家邱守廉指出,这种形制与文字细节的共性,正是中琉文化交融的直接见证。而这份交融,早已借着宗藩关系的纽带生根发芽。

2006年,琉球财政官向维藩的后人来榕寻墓,几经周折才在荒草中发现墓碑。福州当地迅速协助迁葬墓园,细致守护令后人泪目。

这段始于海洋的故事,从未因时光流逝而落幕。如今,琉球后裔仍频频跨海寻根。

2025年4月,一群特殊的访客踏进福州仓山区琉球墓园,他们是“闽人三十六姓”后裔,专程从日本冲绳跨海寻根。一位金氏后人轻抚第八代祖父的墓碑,动情地说:“看到祖辈安息之地被守护得这么好,心里特别暖,我看到第八代祖父当初是那么努力,我会继续传承。”

文化的交流在当代得以延续。2025年7月,闽琉历史文化分享交流会在福建华侨主题馆举办,琉球福州十邑同乡会成员、“闽人三十六姓”后裔、日本华裔青少年等海外代表,与闽琉文化研究专家、福建侨界及企业代表齐聚一堂,回溯“贡船贸易”“学子留闽”等历史渊源,共同探讨如何以文化为桥,续写福建与琉球友好往来的新故事。

信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号

网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网药品信息服务(闽)-经营性-2015-0001

福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播

职业道德监督、违法和不良信息举报电线)举报邮箱:福建省新闻道德委举报电话: